日本分光 技術の源流

1945年(昭和20年)8月15日、天皇の玉音放送により、太平洋戦争の幕は閉ざされた。東京は見るも無残な瓦れきの廃虚と化した中に、わずかに爆撃をまぬがれたビルだけが点々と墓石のように佇立していた。新宿区百人町にある第六陸軍技術研究所もそんな墓石のひとつであった。

終戦と同時に、進駐してきた占領軍の手により目ぼしい建物が次々に接収されていく中で、この元陸軍技術研究所は辛くも接収をまぬがれ、東京文理科大学大久保分室として衣替えすることになった。赤レンガ二階建てのビルと周辺の小さな建物だけが、一面の焼野原の中に科学技術の火を再びともすべく活動を開始したのであった。

大久保駅から分室迄の間、建物は一つもなく、あるのは乏しい配給食料を補うための家庭菜園だけであった。この中で、朝永振一郎博士(ノーベル物理学賞授賞)をはじめとする少壮の科学者達の研究活動が開始され、今日の繁栄のスタートを切ったのである。大久保分室は1949年(昭和24年)には東京教育大学附属光学研究所に改組され、日本で唯一の光学の研究所となった。

光学研究所の初代所長は東京教育大学理学部長の藤岡由夫博士(後の埼玉大学学長、山梨大学学長)が就任した。その後、朝永振一郎博士が光学研究所の所長に就任された。光学研究所が設立されると、藤岡由夫博士は、多くの弟子達に様々な研究テーマを負託したが、工藤恵栄助手(後の教育大学教授、筑波大学教授、筑波大学名誉教授)は戦時中からのテーマであった赤外透過材料に関する研究を継続すると同時に、赤外分光光度計の試作研究を開始した。

東京教育大学光学研究所

当時米国においては既に赤外分光光度計が開発されていたが、我が国の研究者はその情報をほとんど得られぬ状況であった。しかし、結果的にはその状況が幸いした面もあった。工藤が取り組んだ試作機はかなり大げさな真空赤外分光光度計であった。お釜の化物のような真空容器は元をただせば海軍で使用していた水中音響分析器のカプセルで、廃物利用により研究が行われていたのである。キップゾーネン社の分光器を改良してこの釜の中に納めた勇壮な赤外分光光度計により、赤外線スペクトルの測定が行われ、戦後の科学研究、技術開発の一頁がかざられた。

この頃、工藤の助手として宮嵜直(第三代社長)が加わった。日本中の飢えと金欠の中で工藤はよく耐え、食うや食わずの日々を送りながらも、夜中まで研究に打込んでいた。赤外線透過材料やプリズムを作るのに必要な良質の塩の人工単結晶を得る為である。宮嵜の参加は、激務による過労の為に極度に視力を衰えさせた工藤の負担を多少なりとも軽減させたいという藤岡の配慮からであった。

もちろんこの赤外分光光度計が十分な性能を発揮する為には、赤外透過材料の他にも、使用される素子や部品、電子回路等についての基礎的な研究や開発が必要であった。工藤と同じく藤岡の研究室にいた中村正年助手(後の筑波大学名誉教授)は赤外線の検出に用いる真空熱電対の研究を行い、当時としては画期的な1mV/mw・Ωという高性能の熱電対を完成させた。さらに尾中龍猛(後の筑波大学名誉教授)、平垣茂穂(後の工学院大学講師)等が低周波増幅器の研究に加わった。

光学研究所の工作室も次第に整備され、野村良夫等を中心とする優れた技能者達が集まり、試作段階では研究者の図面にあらわされていない部分までも工夫をこらした工作が行われるようになった。また島内輝(後の筑波大学名誉教授)の援助を得るなどし、久しく続けられた努力は、1954年(昭和29年)、光研DS-101型赤外分光光度計として結実した。

日本初 本格赤外分光光度計 DS-101

DS-101型はたちまち日本中の有機化学研究者達の間で大評判となった。戦後の化学工業もようやく発展期を迎え、特に石炭から石油へ燃料の原料が切り替えられ、その後に続く20年間の急成長へスタートの時期であった。有機化学研究者達は競って赤外分光光度計を求めた。

国産製品は他にはなく、輸入は極めて困難な時代である。これらの需要に応える為に、当初は文部省の受託研究費を得て工藤研究室で製作されたがそれもやがて限界がきた。

それより少し前、財団法人応用光学研究所が藤岡等の手により設立されていた。光学研究所では工藤等による赤外分光光度計の他に蓮精助手(後の筑波大学名誉教授、(財)応用光学研究所理事長)のグループにより人工真珠箔の研究が行われ、大きな成功を収めていた。これを事業化する事を目的として設立されたのであった。

赤外分光光度計の需要が増加し、工藤研究室の研究そのものが阻害されるに及んで、その製作は応用光学研究所が受け持つことになり、宮嵜等数人のスタッフと工作要員が光学研究所から財団法人応用光学研究所へと転籍した。やがて、板橋6丁目の工業技術院中央計量検定所わきにあった敷地約200坪の事業所を求め、ここで赤外分光光度計の生産を開始した。

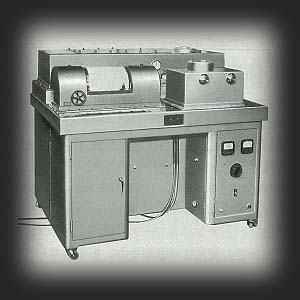

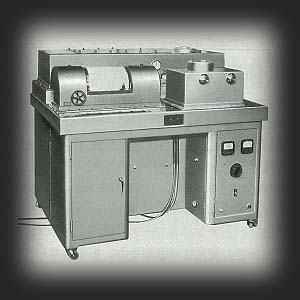

応用光学研究所では、その後も生産を続けるかたわら、工藤等の援助を得て装置の改良開発を続けていた。そして1956年(昭和31年)に光研DS-201型、1957年(昭和32年)には光研DS-301型と続けて発表した。このDS-301型は、完全に米国製品に対抗し得る赤外分光光度計としての評価を獲得した。

本格赤外分光光度計 DS-201

本格赤外分光光度計 DS-301

財団法人は公益性の高い法人であり、過剰な利益を上げることは認められない。ところが人工真珠箔も赤外分光光度計も極めて需要が盛んで、財団法人が取り扱うには向かないものとなった。そこで1954年(昭和29年)、まず真珠箔部門が分離独立して日本光研工業株式会社として発足し、続いて1958年(昭和33年)4月、赤外分光光度計部門が分離され、日本分光工業株式会社が誕生することになった。

話はさかのぼって、戦後まもなく1948年(昭和23年)、飛田俊男は、本間茂(第二代社長)の協力を得てコロンビヤ貿易株式会社を設立し、米国の分析機器輸入を開始した。そして、ベックマン、パーキンエルマー、ヒルガーワット等の販売代理店業務などを行っていた。当時コロンビヤ貿易の専務取締役であった本間は40才後半の働き盛りで、見るからに精悍な、しかも卓越した人生観の持ち主で、三松と二人で強烈に輸入品販売の戦線を展開していた。藤岡はこれを知ると早速、本間を味方にすることを考えた。

藤岡はいくら本間が頑張っても、やがて輸入はおとろえ、日本製の分光光度計に軍配が上がる自信と見通しを明確にもっていた。だから、「下手な抵抗は止めて協力すべきである」と言い切った。本間はこれを受け入れた。

本間はコロンビヤ貿易株式会社の専務の傍ら、日本分光工業株式会社代表取締役専務として二足のわらじを履くことになった。設立当時、藤岡は国際原子力機関アイソトープ部長としてウィーンに滞在中であったため、叔父の藤岡幸二、松風陶器社長に日本分光工業株式会社代表取締役社長への就任を依頼した。

また光学研究所長大塚明朗の義兄友田俊一と宮嵜直とが常勤取締役に、元東北大学理学部長富永斉を監査役に据えて会社としての第一歩を踏み出したのであった。

DS-301での大河内記念技術賞(1959年 工藤、中村、宮嵜)