グアニンリッチDNAが示す新たな結合様式を解明

- インスリンとの相互作用に関わる新構造を発見、創薬応用と新規インスリンセンサー開発に期待 -

このたび国立大学法人東京農工大学、株式会社東レリサーチセンター、ノースカロライナ大学との共同研究におきまして、グアニンリッチなインスリンアプタマー(IGA3)がインスリンとどのように相互作用するかを明らかにしました。本件に関する論⽂が、令和7年(2025年)6⽉16⽇(月)に、ナノスケールおよびマイクロスケールにおける基礎研究および学際的応用研究のための最高のフォーラムである“Small(スモール)”にオンライン掲載されました。

以下に国立大学法人東京農工大学、株式会社東レリサーチセンターとの共同プレスリリースの内容の抜粋を掲載いたします。

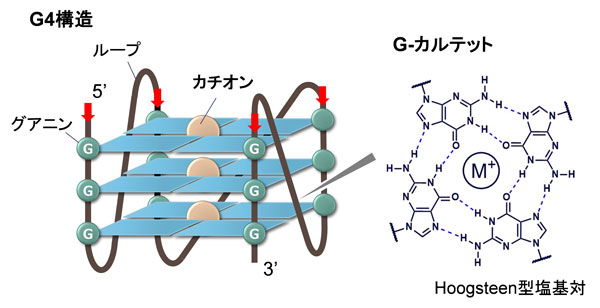

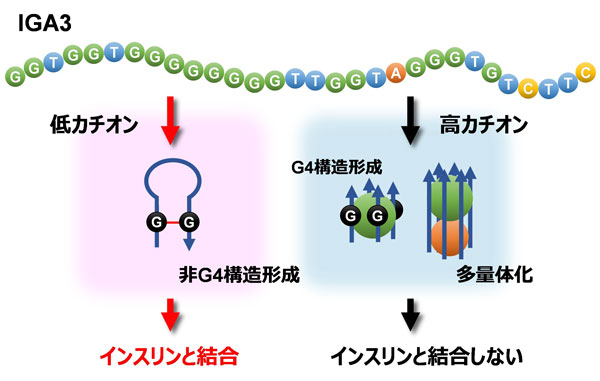

国立大学法人東京農工大学 大学院工学研究院 生命機能科学部門の池袋一典卓越教授、中澤靖元教授ら、株式会社東レリサーチセンターの岩野直哉ら、日本分光株式会社の大山泰史、ならびにノースカロライナ大学チャペルヒル校の早出広司 卓越教授の共同研究グループは、様々な生体機能に関与することが知られているグアニンリッチなDNA1が、グアニン四重鎖構造(G4構造)を形成せずに、タンパク質と特異的に結合できることを初めて明らかにしました。特に、グアニンリッチなインスリンアプタマー2である「IGA3」に注目し、インスリンとどのように相互作用するかを詳細に解析しました。これまでIGA3は、G4構造を形成してインスリンと結合すると考えられていましたが、本研究では、G4構造では結合せず、新構造を形成することによってインスリンと結合することを発見しました。この成果は、グアニンリッチなDNAがG4構造以外の新構造を形成することで、生命現象の制御因子として機能する可能性を示すものであり、がんや神経疾患などに対する新たな創薬ターゲットの理解を深めるとともに、これまで結合能力の弱さから実用化が困難とされているインスリンアプタマーの機能改良や新規開発にもつながることが期待されます。

本研究成果は、Small掲載に先立ち、6月16日にオンラインで公開されました。

論文タイトル:Functional and Structural Analyses of Diverse G-Quadruplex and Non-G-Quadruplex Structures Formed by Guanine-Rich Nucleic Acids: A Study on the Insulin Aptamer

URL:https://doi.org/10.1002/smll.202501336

(図はSmall 2025, 2501336を基に作成)

(図はSmall 2025, 2501336を基に作成)

● 研究体制

本研究は、東京農工大学大学院工学研究院生命機能科学部門の池袋一典卓越教授、中澤靖元教授、塚越かおり助教(当時)、工学府生命工学専攻大学院生の富澤美月氏、稲葉真太朗氏、株式会社東レリサーチセンターの岩野直哉研究員、森龍真主任研究員(当時)、中野隆行主任研究員、日本分光株式会社の大山泰史Project Leader、およびノースカロライナ大学チャペルヒル校の早出広司卓越教授によって行われました。

本研究の一部は日本学術振興会 (JSPS) 科研費23K26461の支援を受け、国立大学法人東京農工大学、株式会社東レリサーチセンター、日本分光株式会社との共同研究で実施されました。

● 研究成果

本研究では、これまでG4構造を形成することで標的タンパク質であるインスリンと結合すると考えられていたアプタマー(IGA3)が、G4構造を形成しない状態でインスリンと相互作用することを明らかにしました。この結果は、IGA3が周囲の環境条件に応じて多様な立体構造を柔軟に形成し、親和性を調節可能であることを示唆しています。特に、IGA3の周辺における極めて微小な領域で、ナトリウムイオン(Na+)およびカリウムイオン(K+)の濃度が低く、G4構造の形成が抑制される条件下においても、IGA3はインスリンと特異的に結合することが確認されました。(図2)

本研究では円二色性(CD)分光法3、核磁気共鳴(NMR)法4、吸光度を用いた熱差スペクトル(TDS)測定法5を組み合わせることで、G4構造を正確に解析する新たな方法の有用性を示しました。さらに、CDスペクトルデータに対して日本分光株式会社の特許技術である熱力学モデル拘束型多変量曲線分解交互最小二乗法(MCR-ALS)6を用いることで、複数の構造が混合状態で存在するIGA3から、インスリンと結合する特定の構造を抽出することに成功し、新構造の発見につながりました。

● 用語解説

-

グアニンリッチなDNA

DNAを構成する塩基(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)のうち、グアニンを多く含むDNA配列。 -

インスリンアプタマー

生体内で血糖値を下げることができる唯一のホルモンであるインスリンと特異的に結合する核酸分子。 -

円二色性(CD,Circular dichroism)

光学活性を持つ分子の左右の円偏光の吸収差を測定する方法。光学活性を持つ核酸の塩基の配向に鋭敏であるため、分子全体のトポロジー(立体構造の違い)を評価できる。 -

核磁気共鳴(NMR,Nuclear magnetic resonance)

磁場中に置かれた原子核の核スピンの共鳴現象により、試料の分子構造や物性を解析する方法。G4構造解析においては、G-カルテット平面のHoogsteen型塩基対の水素結合を検出する。 -

熱差スペクトル(TDS,Thermal difference spectroscopy)

高温状態で分子が立体構造が形成しないときと、低温状態で立体構造を形成しているときの吸光度の違いを測定する方法。変化する波長に応じて、核酸が形成している立体構造の種類を評価する。 -

熱力学モデル拘束型多変量曲線分解交互最小二乗法(熱力学モデル拘束型MCR-ALS, Multivariate curve resolution alternating least squares)

MCR-ALSに熱力学モデルによる拘束を導入することで複数の成分が混合しているスペクトルデータから各成分の純粋なスペクトルとその濃度分布を高精度に分離・推定すると共に、各成分の熱力学パラメータの算出を可能とする(特許 第7320894号)。