紫外可視分光光度計の基礎

紫外可視分光光度計の基礎(6) 知っておきたい、UV測定の基本 その1

ベースライン、ブランクの測定方法

教科書にはベースライン、ブランクの測定は「溶媒/溶媒」と書かれていますが、今は、「対照光束には何も入れる必要はない」と理解するのが適切です。

もちろん教科書どおり、「溶媒/溶媒」でもOKです。しかし、入れても入れなくても結果が同じなら、入れないほうがいいでしょう。また、ガラス板のような固体を測る場合には、「空気/空気」です。

もちろん教科書どおり、「溶媒/溶媒」でもOKです。しかし、入れても入れなくても結果が同じなら、入れないほうがいいでしょう。また、ガラス板のような固体を測る場合には、「空気/空気」です。

対照側に何も入れなくて良い理由

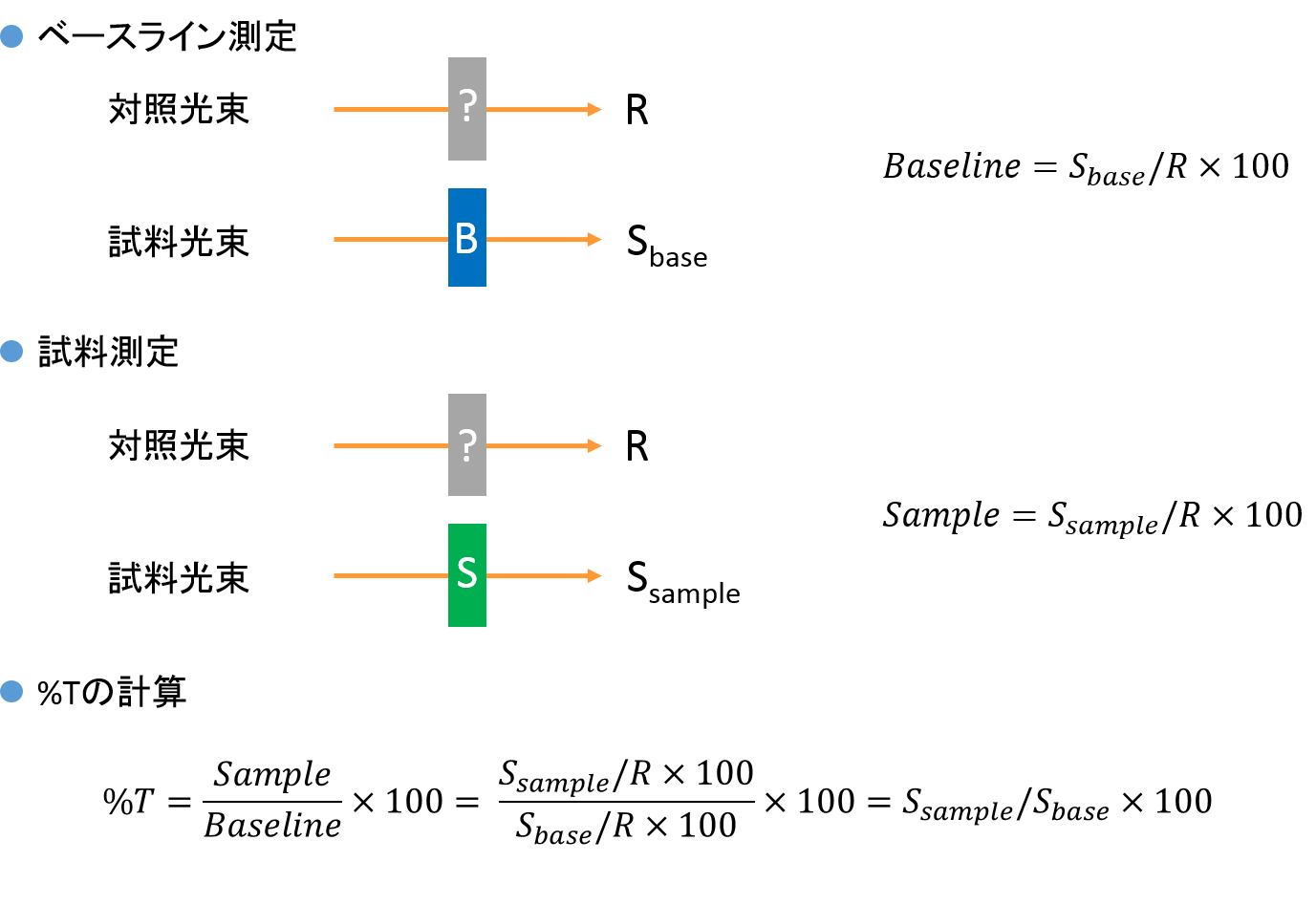

図1のように、対照光束の光強度Rは、%T(Abs)の計算時に打ち消されるので、対照光束に溶媒を入れても入れなくても、同じ結果が得られます。なぜ対照光束が必要なのですか?

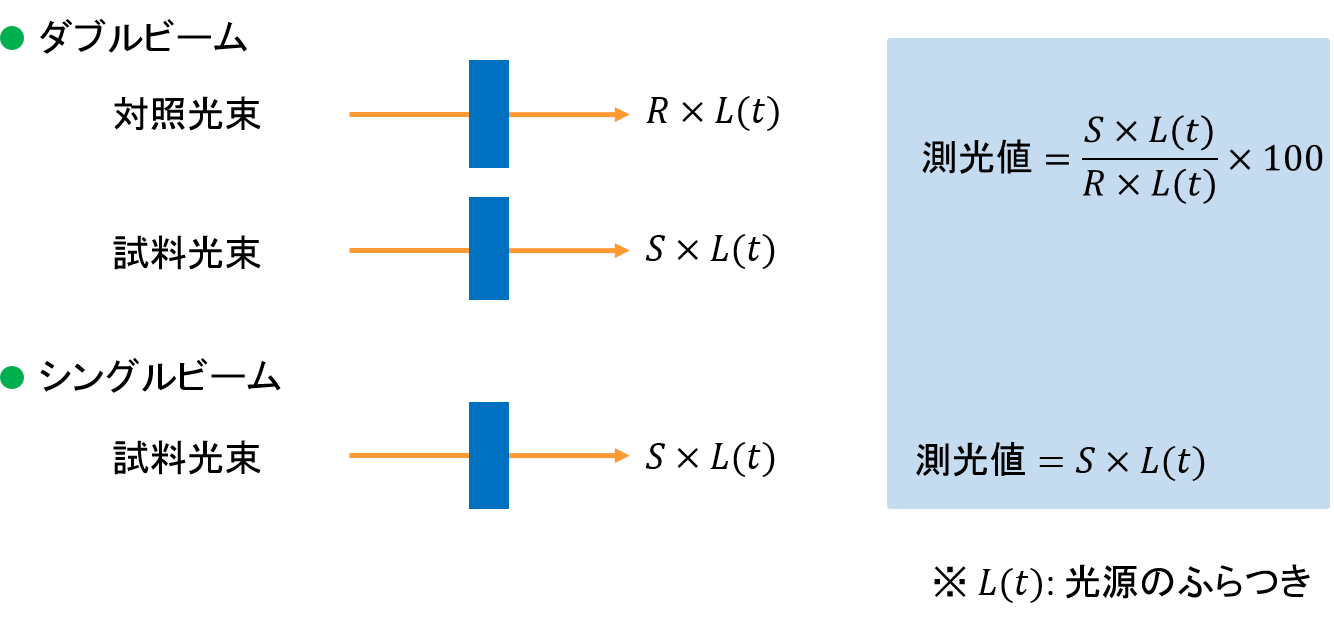

比をとることによって、光源のふらつきを補償し、測光値の変動を低く抑えるためです(図2)。紫外可視分光光度計の基礎(5)も合わせてご参照ください。教科書には対照光束に溶媒を入れると書かれている理由

コンピュータが装置に内蔵されていなかった時代、ベースライン補正の計算機能がなく測定結果は直接チャート用紙に記録されました。そのような装置では、対照光束に溶媒をセットして、光学的にAbs0または100%Tを確保することが必要だったからです。対照光束に溶媒を入れると有効なケース

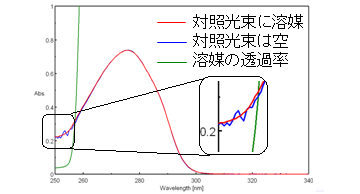

測定する溶媒に吸収がある場合に有効です。S/Nやダイナミックレンジが改善します(図3)。

図1 ベースライン、ブランクの測定方法

図2 対照光束の必要性

図3 吸収のある溶媒のスペクトル

測定パラメータの意味

測定モードとは、測光値の表し方、スペクトルの縦軸です。

主に吸光度、透過率、反射率になります。

- Abs: 吸光度 log(I0/I)

- %T: 透過率 I/I0×100

- %R: 反射率 I/I0×100

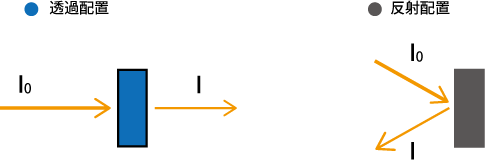

図4 透過測定(%T)と反射測定(%R)

%Tと%Rとで、違いがありますか?

測定時のサンプル配置が異なりますが、I/I0×100の計算は同じです。データ処理も同様に行なっています。測光モードの使い分けは?

下記のとおりになります。

- Abs: 濃度、含有量に関係する測定、濁度など(定量分析)

- %T, %R: 透過・反射特性、膜厚、色など“光の強さ”に直接関係する測定

紫外可視分光光度計のノウハウ

紫外可視分光光度計のノウハウ