トピックス

膜厚計測、厚さに適した測定、解析方法

概要

光学的な膜厚計測は、誘電体膜や半導体膜と様々な物性の膜に適応可能であり、サブnmから数µmの膜厚までの広い計測範囲を持つという優れた特長があります。さらに、非破壊・非接触で計測できることから広く用いられています。それぞれの膜圧測定、解析方法と解析方法には原理上の違いがあるので、予測される膜厚・膜の層数や膜と基板の材質に合わせて、適切に選択することが重要です。

エリプソメトリ×多層膜解析法による膜厚計測(1~数100nm)

偏光状態の変化とΔΨの関係

エリプソメトリは、反射光の偏光状態の変化からΔ、Ψを求めます。偏光状態は測定波長よりも極めて薄い膜においても変化するため、可視光によって数nmの膜厚から測定することが可能です。Si基板上の自然酸化膜は1.79nmと評価されています。

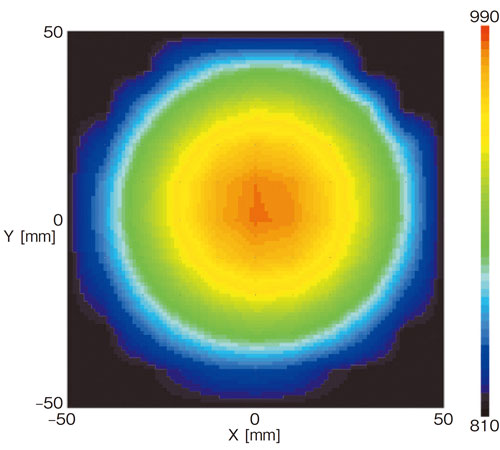

4インチSiウェーハ上のシリコン窒化膜厚分布

右図は、4インチSiウェーハ上のシリコン窒化膜の膜厚分布を測定した例です。平均膜厚は90.2nm、平均屈折率は2.01nmと算出されました。

図2 4インチSiウェーハ上のシリコン窒化膜厚分布

透過率・反射率測定×多層膜解析法による膜厚計測(数10~数100nm)

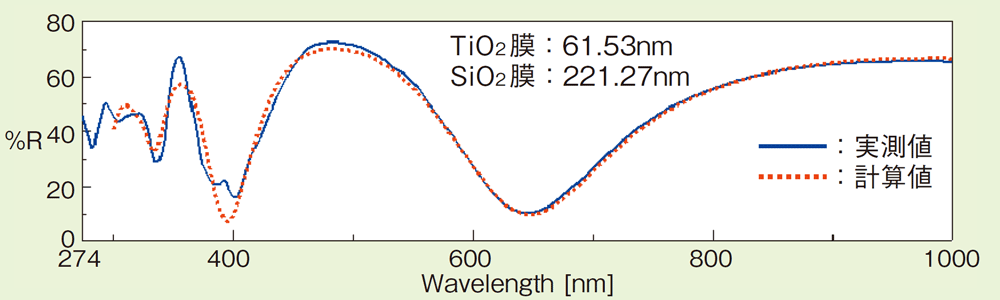

Si基板上のSiO2/TiO2膜の多層膜解析結果とTiO2の光学定数

TiO2にTauc-Lorentzの式を適用して、膜厚の初期値60nmとし、SiO2にライブラリ中の屈折率テーブルを用いて初期値200nmを与え、Tauc-Lorentzのパラメータと両方の膜厚を変数として最適化しました。干渉波形が1~2山程度しか現れない数10nmの膜でも、多層膜解析法との組み合わせで計測可能です。

図3 Si基板上のSiO2/TiO2膜の多層膜解析

単層膜 透過率・反射率測定×干渉間隔法による膜厚計測(数100nm~数µm)

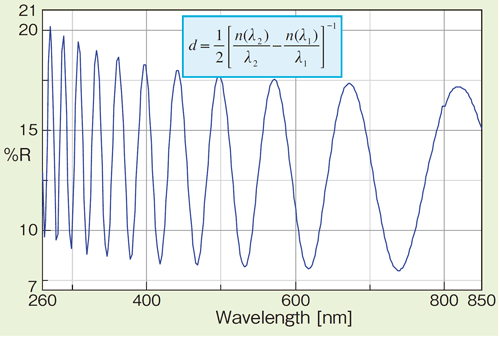

ガラス基板上のYAG膜の反射スペクトル

古典的なピークと谷の波長・波数間隔から膜厚を求める方式です。屈折率は予め与える必要があります。単純な方式ですが、単層膜の場合高速に安定して膜厚を求めることができます。可視光では数100nmから数μm、近赤外光では数μmから100μm、赤外光では数10μmから数100μmを計測することができます。

図4 ガラス基板上のYAG膜の反射スペクトル

半導体検出器保護層の膜厚分布

顕微システムでは、微小領域の膜厚やマッピング測定による膜厚分布の測定に拡張可能です。

透過率・反射率測定×周波数解析法による膜厚計測(数µm~)

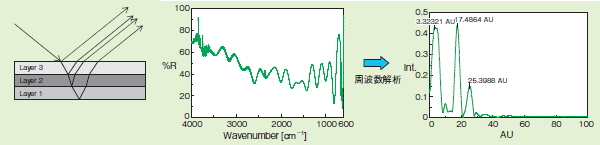

周波数解析法を用いた三層膜の膜厚計測(数µm~)

多層膜の場合、反射スペクトルは複数の干渉が重なり合った複雑なものになります。この様な反射スペクトルを周波数解析することにより、精度よく多層膜の膜厚を求めることができます。

図5 多層膜の膜厚計測