紫外可視分光光度計の基礎

紫外可視分光光度計の基礎(7) 知っておきたい、UV測定の基本 その2

バンド幅とは?

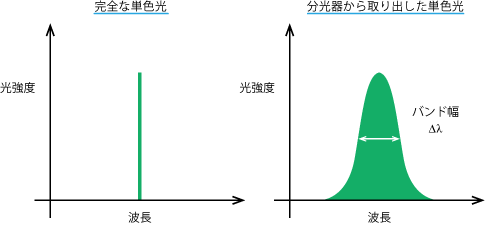

分光器から出てくる光は完全な単色光ではなく、その近傍の波長の光が混ざった「単色光に近い光」です。この「単色光に近い光」の波長分布は、目的の中心波長を頂点とする二等辺三角形です。二等辺三角形の半値全幅を「バンド幅」と呼びます。バンド幅が小さいほど、波長純度が高くなります。

図1 分光器から取り出した単色光

バンド幅とスリット

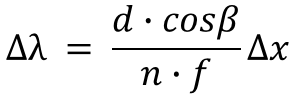

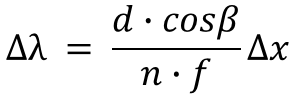

バンド幅は、分光器に組み込まれているスリットという隙間の幅(スリット幅)で決まります。スリット幅Δxとバンド幅Δλの関係は次の式で表すことができます。

d: 回折格子の溝の間隔、

b: 回折角、

n: 回折次数、

f: 焦点距離、

Δx: スリット幅

図2 ツェルニーターナー型分光器

バンド幅の設定

バンド幅は、ピーク半値幅の1/10以下に設定するとよいでしょう。

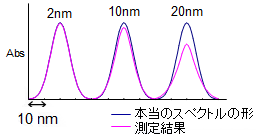

例えば、15nmの半値幅を持つ吸収ピークをバンド幅2,10,20nmで測定すると、バンド幅が大きくなるに従ってスペクトル形状がブロードになり、ピーク高さが小さくなります。

試料ピークの半値幅の1/10以下のバンド幅に設定すると、測定値の誤差は0.5%以内におさまります。

例えば、15nmの半値幅を持つ吸収ピークをバンド幅2,10,20nmで測定すると、バンド幅が大きくなるに従ってスペクトル形状がブロードになり、ピーク高さが小さくなります。

試料ピークの半値幅の1/10以下のバンド幅に設定すると、測定値の誤差は0.5%以内におさまります。

図3 バンド幅の設定とスペクトル形状

バンド幅は小さいほど良いのですか?

小さければ良いというわけではありません。小さくすると光が弱くなり、ノイズが増えます。

例えば、積分球を使った測定や反射防止膜の測定では検出する光量が少ないため、バンド幅を小さくするとさらに光量が少なくなり、ノイズが大きくなります。また、実際のUV/Vis/NIRの測定では、サンプルのピーク幅は広いことが多く、バンド幅を大きくしても影響を受けないケースが多いです。

例えば、積分球を使った測定や反射防止膜の測定では検出する光量が少ないため、バンド幅を小さくするとさらに光量が少なくなり、ノイズが大きくなります。また、実際のUV/Vis/NIRの測定では、サンプルのピーク幅は広いことが多く、バンド幅を大きくしても影響を受けないケースが多いです。

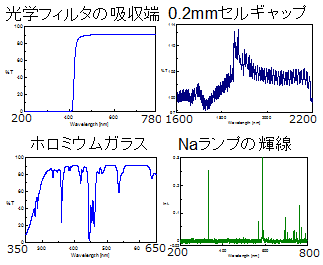

バンド幅が問題となる具体的なケースは?

光学フィルタの吸収端、比較的厚い膜の干渉波形、波長校正用フィルタの測定、ガスの吸収、発光などが問題となります(図4)。

図4 バンド幅の大きさが問題となる測定例

知っておきたい、UV測定の基本 その1

知っておきたい、UV測定の基本 その1