ラマン分光法の基礎

ラマン分光法の基礎(3) ラマン分光光度計の構成と発展の歴史

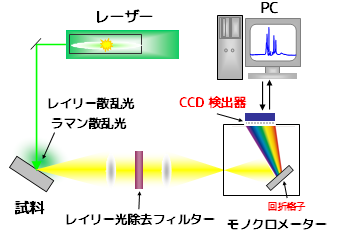

ラマン分光光度計の構成

ラマン分光光度計は大まかに図1の構成となります。光源にレーザー光、試料のレイリー散乱光をカットするためのレイリー光除去フィルタ、フィルタを透過したラマン散乱光を分光する回折格子、分光した光を波長毎に検出するCCD検出器、CCD検出器が得た信号をラマンシフト値に変換して表示するパーソナルコンピューターです。下記に、現在のラマン分光光度計の構成に至った経緯を記します。

図1 ラマン分光光度計の装置構成

ラマン分光光度計、発展の歴史

ラマン分光法の原理となるラマン散乱に関する研究は、1928年、インドのC.V.RamanとK.S.KrishnanによりNatureで初めて発表されました。当時のラマン分光測定は水銀灯を光源として、散乱光のスペクトルを分光写真機で観測するというもので、一般的な分析機器としては、まだまだ不十分でした。

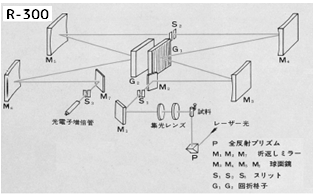

それからラマン分光法は時代とともに進化しました。微弱なラマン散乱光の強度を上げるため、光源にレーザーを使用する試みがなされました。1960年代には、出力が数十mWと低いものの、694.3nmのルビーレーザー、632.8nmのHe-Neレーザーを用いたレーザラマン分光光度計が登場しました。1970年代には、現在でも用いられるAr+レーザーが登場し、充分強い出力が可能になりました。さらに、ダブルモノクロメーターでの迷光の低減、光電子増倍管による感度の向上といった分光器の進化を伴って、測定精度が大きく向上しました。

図2 日本分光製ラマン分光光度計 R-300の構成

1970年代の後半には、光学顕微鏡との融合により顕微レーザラマン分光光度計が誕生し、数µmという局所的な分析が可能となりました。現在では、販売されているラマン分光光度計の大多数が顕微レーザラマン分光光度計です。

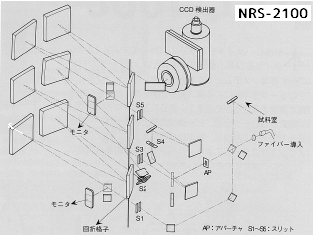

1980年代後半に、多数の測定点(波数)を一度に測定できる、マルチチャンネル検出器のラマン分光光度計が登場しました。その後、マルチチャンネル検出器の1つであるCCD検出器の性能が飛躍的に向上したため、CCD検出器を用いるラマン分光光度計(図3、NRS-2100)が一般的になりました。

光電子増倍管で一点一点波数域の測定をしていたときと比べ、CCD検出器の採用により格段のスピードアップを実現しました。また、以前のラマン分光光度計では、レイリー散乱光が(強い光に弱い)光電子増倍管に直接入らないように注意してアライメント調整する必要がありましたが、CCD検出器はこのような心配が無く、専門のオペレーター以外でも扱いやすい装置になりました。

1980年代後半に、多数の測定点(波数)を一度に測定できる、マルチチャンネル検出器のラマン分光光度計が登場しました。その後、マルチチャンネル検出器の1つであるCCD検出器の性能が飛躍的に向上したため、CCD検出器を用いるラマン分光光度計(図3、NRS-2100)が一般的になりました。

光電子増倍管で一点一点波数域の測定をしていたときと比べ、CCD検出器の採用により格段のスピードアップを実現しました。また、以前のラマン分光光度計では、レイリー散乱光が(強い光に弱い)光電子増倍管に直接入らないように注意してアライメント調整する必要がありましたが、CCD検出器はこのような心配が無く、専門のオペレーター以外でも扱いやすい装置になりました。

図3 日本分光製ラマン分光光度計 NRS-2100の構成

1990年代後半には、高性能なレイリー光除去フィルターの出現し、ダブルモノクロメーターの大型ラマン分光光度計に代わって、シングルモノクロメーターの小型で高感度なラマン分光光度計が誕生しました。これは、ほぼ現在使用されているラマン分光光度計の光学系です。

2000年以降は、レーザーの高性能化、低コスト化に合わせて複数台のレーザーを一台のシステムに導入し、測定目的(共鳴ラマンや蛍光回避)に合わせて光源を選べるようになりました。さらに、光学系の切換操作や光軸調整などを完全に自動化できるようになり、操作がより一層簡便になりました。

参考文献

浜口宏夫・平川暁子編 ラマン分光法 学会出版センター(1988)

北川禎三 機器分析のてびき(増補改訂版)115-130 化学同人(1985)

北川禎三 機器分析のてびき(増補改訂版)115-130 化学同人(1985)

ラマンスペクトルの特徴

ラマンスペクトルの特徴